В предыдущем посте я начал говорить о конфликте в 5 классе, который я помогал разрешать, применяя психолого-педагогическую технологию "Человековедение".

Друзья, я продолжаю серию постов о применении психолого-педагогического подхода "Человековедение" в частной школе “Международная школа «Внуково»”, где с апреля 2021 года я работаю педагогом-психологом, а с августа 2021 года - руководителем психологической службы.

Раз в две недели я провожу уроки «Человековедения» в одном-двух классах каждой параллели (официальное название в расписании - “Эмоциональный интеллект”). В той или иной степени я занимаюсь с детьми всех возрастов, но основные мои подопечные - ученики средней и старшей школы, то есть с пятого по десятый класс (поскольку школа молодая, одиннадцатого у нас ещё нет). Помимо этого, я провожу консультации и тренинги для родителей и педагогов.

Все имена участников описываемых событий и их другие личные данные изменены.

Читать предыдущий пост серии "Будни школьного психолога"

Разрешение конфликта между детьми в 5-м классе с применением психолого-педагогической технологии “Человековедение”.

Часть 2.

Занятие по человековедению с пятым классом.

На очередном занятии по человековедению я решил поговорить со всем классом на тему конфликтов. Я спросил, какие у ребят есть вопросы по поводу отношений друг с другом, в чём они видят проблему. Гриши в тот день в школе не было.

Мальчики сказали, что серьёзных конфликтов у них нет. Иногда Гриша задирается, но они говорят ему так не делать, и он успокаивается. “Да мы, бывает, и сами друг друга задираем,” - признались мальчишки. Ваня сказал, что у них с Гришей больше стычек не возникает, после нашей консультации их отношения улучшились.

Зато на Гришу стали жаловаться девочки: он грубит, хамит, показывает неприличные жесты, а ещё без разрешения снимает девочек на видео и грозится выложить записи в Тикток. Я спросил у девочек: “Неужели Гриша просто так подходит к вам и начинает всё это делать? Может быть, вы сами делаете что-то, вызывающее у него реакцию?”

Девочки, как я и ожидал, замотали головами: “Нет, мы ничего такого не делаем!”

Я неслучайно задал этот вопрос. После разговоров с классным руководителем я уже знал, что девочки тоже не так просты и часто сами проявляют грубость по отношению к Грише. Нередко бывает, что дети не замечают, когда ведут себя грубо, поэтому я решил помочь девочкам это понять.

В своей работе я вижу, что эмоциональное состояние современных детей очень непростое, и, как это ни печально, в большинстве детских коллективов принято общаться друг с другом грубо, резко, неуважительно. Более того, достаточно часто я сталкиваюсь с тем, что девочки бывают более агрессивными, жёсткими и даже жестокими, чем мальчики, несмотря на то что традиционно считается, что грубое поведение и жестокость - прерогатива мальчиков, а девочки – это “нежные, воздушные создания”. Поэтому с закономерностями построения взаимоотношений я знакомлю всех участников ситуации.

Чтобы объяснить детям, как разрешить конфликт с Гришей, я рассказал об одном из ключевых элементов психолого-педагогического подхода “Человековедение” - о “Принципе равной психологической ответственности участников конфликта («100 % на 100 %»)”. Я объяснил, что в любом конфликте всегда так или иначе виноваты обе стороны. Действия, поступки участников конфликта могут быть различными (даже противоположными) по форме, но по значению для отношений вклады обеих сторон равнозначны. Например, когда в конфликте один участник проявляет агрессию, а другой не предпринимает никаких шагов для того, чтобы повлиять на ситуацию, молчит и терпит, то каждый из них отвечает за сложившуюся ситуацию в их отношениях на 100 процентов, несмотря на то, что их действия различны. Подробнее эта тема раскрыта в материале «Закон равной психологической ответственности участников конфликта».

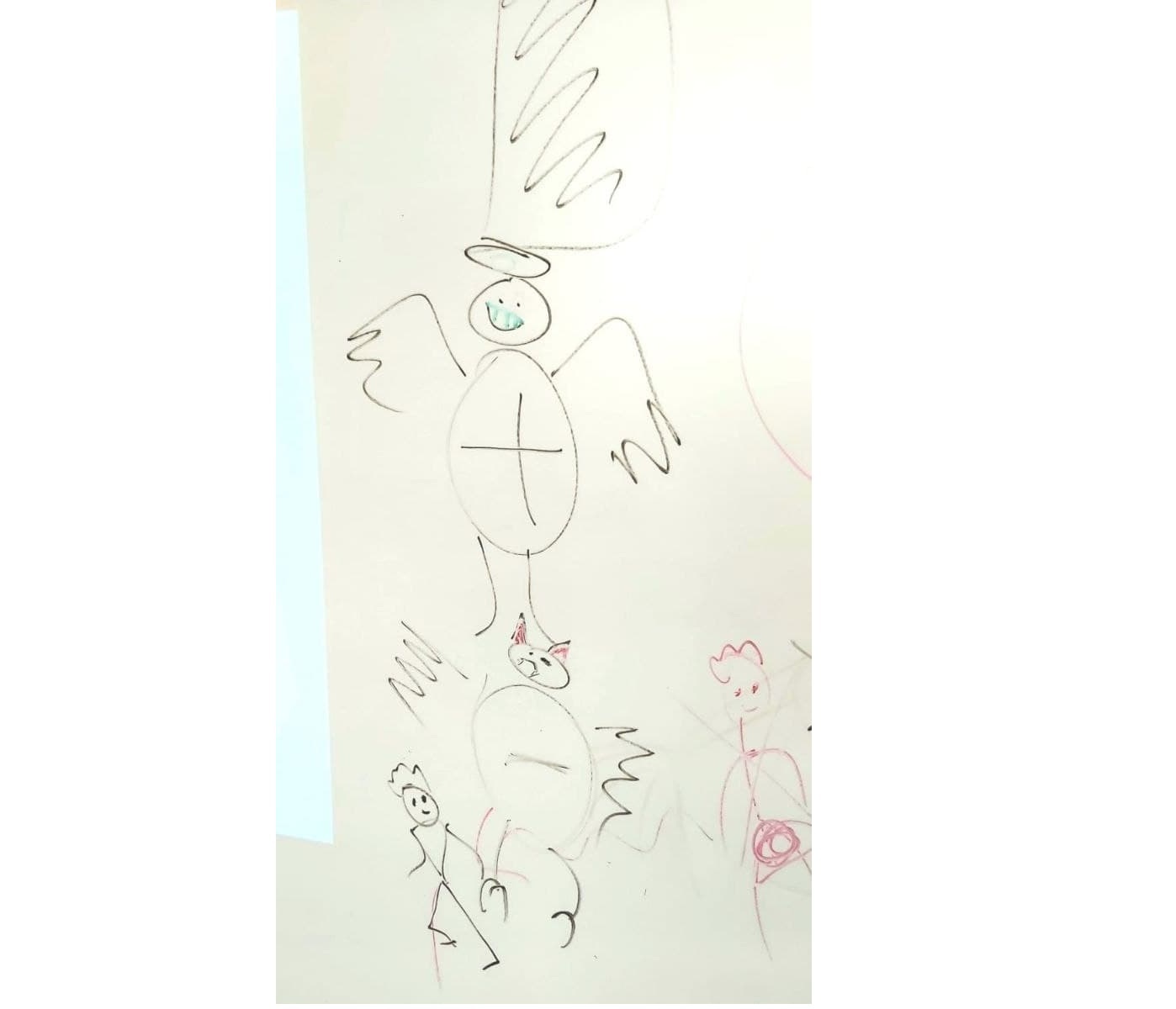

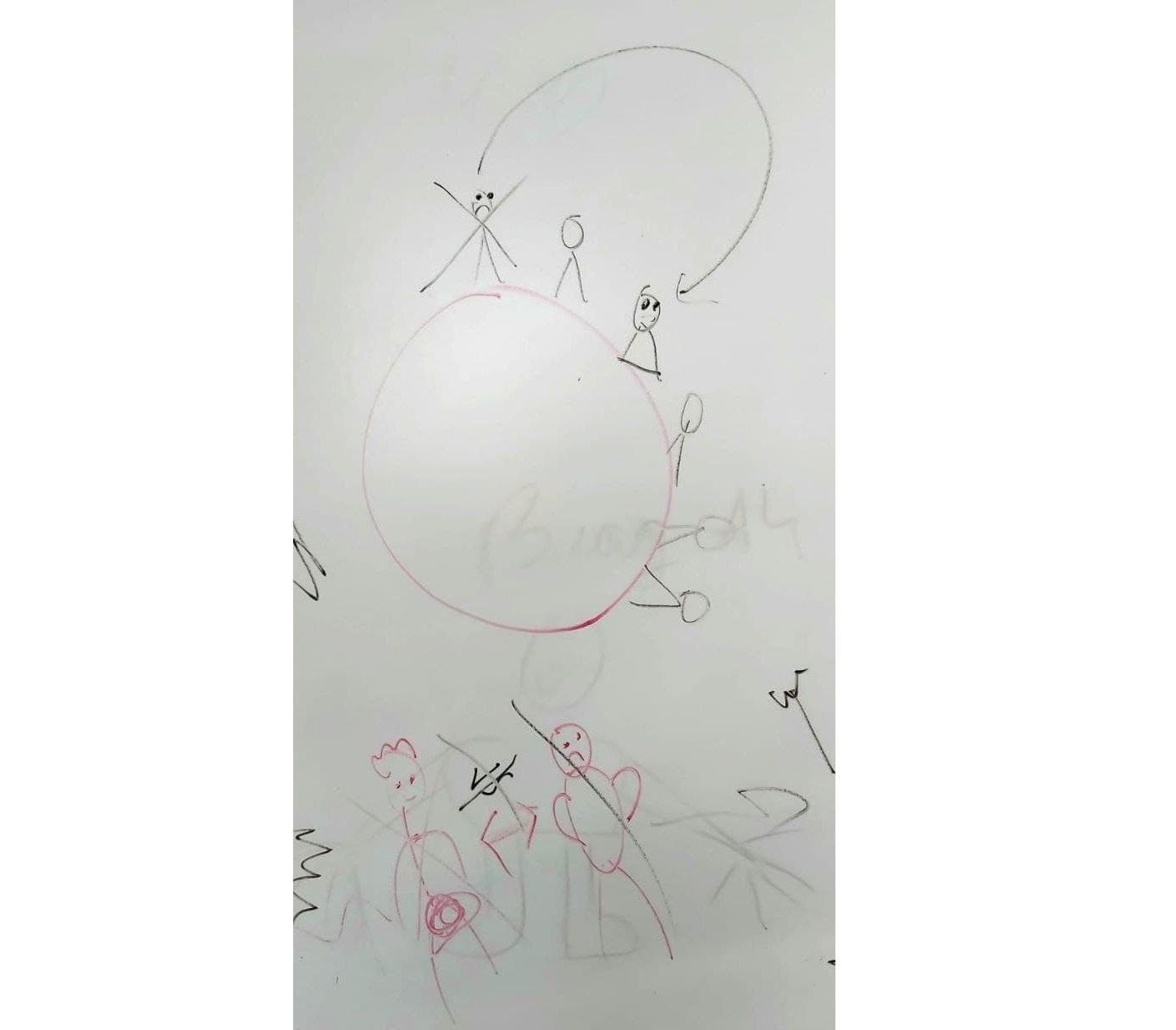

Я нарисовал детям несколько картинок, которые иллюстрируют, что происходит, когда мы в чём-то полностью обвиняем другого человека, а свою ответственность в происходящем с себя полностью снимаем: “Если брать уровень личной ответственности каждого человека в сложившейся ситуации за 100 процентов (у каждого участника эти 100 процентов свои), то, когда мы обвиняем другого человека, мы свои 100 процентов ответственности (то есть силу, способность влиять на ситуацию) как бы отдаём ему. А сами тогда мы остаёмся с каким количеством процентов ответственности?” - обратился я к детям. “С нулём…” - ответили ребята.

“Да, именно так. Тогда мы теряем свою способность влиять на ситуацию и становимся её “заложниками”. В этом случае мы полностью зависим от поведения другого человека, можно сказать, находимся полностью в его власти. Получается, если другой человек не изменится, не начнёт себя вести по-другому, то и ситуация не изменится. А теперь скажите мне, сколько у нас есть шансов, что другой человек вдруг возьмёт и изменится сам по себе?”

Ребята почти сразу догадались: “Тоже ноль… или почти ноль. Шансов, что он изменится сам, практически нет”.

Я продолжил: “То-то и оно! Заставить другого человека измениться тоже очень трудно. А на кого мы точно можем повлиять, чьё поведение мы можем изменить?” - “На самого себя! Своё поведение мы можем изменить!” - “Правильно! Поэтому, если вы увидите свой вклад (свою ошибку), то вы сможете изменить свой вклад (свои действия). Я предлагаю вам поставить для себя цель научиться в любом конфликте видеть собственную ответственность как силу и возможность влиять на ситуацию. Научиться этому непросто, но реально”. Я подчеркнул, что ответственность можно (и нужно) научиться воспринимать как силу, способность влиять на происходящие события: “Кто берёт на себя ответственность за происходящее, у того и сила, тот и способен влиять на события. А тот, кто, обвиняя других, перекладывает на других свою ответственность, становится слабым, не способным влиять на происходящее, и таким образом оказывается в роли жертвы”.

Я поделился примерами из своей жизни, когда в сложных конфликтах другие люди, казалось бы, очень плохо себя вели по отношению ко мне, но я всё равно искал, что именно я сделал или не сделал для того, чтобы получился такой результат. И как только я менял своё отношение к ситуации, понимая, в чём я виноват, и менял свои действия, менялась и ситуация. Сейчас я не буду описывать эти ситуации в целях конфиденциальности, но детям я о них рассказал.

Ребята призадумались, такой взгляд оказался для них непривычным.

Я продолжил тему и рассказал детям о ещё одной психологической закономерности, которая проявляется чаще всего неосознанно. Можно назвать её “Законом сообщающихся сосудов”. Речь идёт о том, что если человек в себе что-то не признаёт, отрицает, например, говорит сам себе: “Нет, я точно никогда никому не грублю, не хамлю, не веду себя дерзко”, - то это значит, что кто-то другой, например, какой-то человек в его классе или его семье проявляет эти качества с удесятерённой силой. Когда девочки считают, что у них совсем нет таких граней, как грубость, резкость, агрессия, и подавляют эти грани в себе (как будто выталкивают их из своего "сосуда"), то другой человек, например, Гриша, проявляет их с избытком (в его "сосуде" их становится больше).

Уточню, что в подходе “Человековедение” человек рассматривается как многогранная, точнее, всегранная личность - в каждом человеке есть все качества, черты характера, чувства и эмоции в том или ином виде (или как минимум они существуют в некоем потенциале, как то, что при определённых обстоятельствах может проявиться). Если мы поворачиваемся друг к другу разными гранями, между нами возникает непонимание. А когда мы находим в себе ту грань, которую осуждаем в другом человеке, мы понимаем свой вклад в нашем конфликте, можем его изменить и разрешить конфликт.

Подробнее эту тему раскрывает упражнение-визуализация “Зеркальный шар”.

Дети слушали меня очень внимательно, не спорили. Кто-то даже предлагал идеи для картинки, которые отражали мой рассказ о “сообщающихся сосудах”.

На этом время урока подошло к концу и я сказал детям, что мы продолжим работу уже вместе с Гришей. А до следующей нашей встречи я предложил детям подумать, в чём заключается персональный вклад каждого из них в конфликтной ситуации с Гришей.

Методические материалы:

- «Закон равной психологической ответственности участников конфликта

- Упражнение-визуализация «Зеркальный шар»

Читать следующую статью о работе с пятым классом.